A GRANDE HERESIA ETERNA

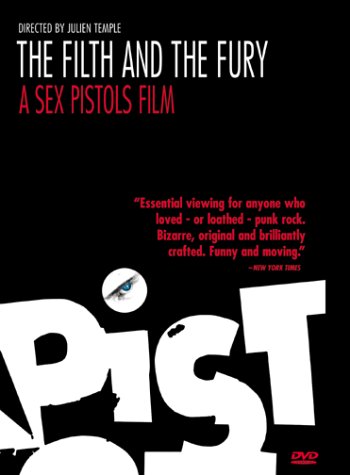

The Filth And The Fury - A Sex Pistols Film (real. Julien Temple)

Os Sex Pistols são matéria documental. O punk estuda-se nas aulas de história do rock'n'roll como, nas outras, se trata a Revolução Francesa ou a Longa Marcha de Mao. Logo, a inssureição foi definitivamente anulada. Certo? Poderá ser essa a imagem que resulta mas não é, certamente, a ideia que ficará se, antes ou depois de vermos o filme de Julien Temple, o acompanharmos da leitura de Lipstick Traces, de Greil Marcus. Porque, algures aí pelo meio, tropeçar-se-à inevitavelmente em algo consideravelmente maior que a mera história de uma banda de rock'n'roll provocatória e enjoada com o "establishment" musical de uma época em que, no submundo proletário da cultura juvenil britânica, alguns "que não sabiam tocar começavam a aprender tocando e, os outros que sabiam tocar, tentavam desaprender". Algo a que — dos gnósticos, aos Hashishin islâmicos, aos Cátaros, aos Irmãos do Livre Espírito, a Nietzsche, aos Surrealistas e Dadaistas ou às Internacionais Letrista e Situacionista — apenas se poderá chamar a Grande Heresia Eterna. Como diz Marcus, "'Anarchy In The UK' é apenas uma canção pop, um suposto hit do passado, uma comodidade barata, e Johnny Rotten um zé-ninguém, um delinquente anónimo cujo maior feito, antes daquele dia de 1975 em que foi visto na boutique 'Sex' de Malcolm McLaren, na King's Road de Londres, tinha sido apenas irritar quem, ocasionalmente, por ele passava na rua.

É uma piada — e, contudo, a voz que a transporta permanece algo de novo no rock'n'roll, isto é, algo de novo na cultura do pós guerra: uma voz que negava todos os factos sociais e, nessa negação, afirmava que tudo era possível". Porque, de facto, mais nos efémeros Pistols do que no quase convencional protesto social de muitos dos outros punks "compagnons de route", o que contava era a violência simbólica, a blasfémia, a dissipação e o desprezo pela ordem social e religiosa, pelos "valores da família", pela organização do trabalho e do lazer: um escarro muito punk, de puríssimo ódio, cuspido contra a multidão dos patéticos homenzinhos engravatados sepultados em vida no túmulo das colmeias empresariais, contra os seus valores, as suas ilusões, os seus direitozinhos "sindicais", as suas "férias de sonho". "Anarchy In The UK", "Holidays In The Sun", "God Save The Queen" ("No future in England's dreaming" rugia Rotten), "Pretty Vacant" ("We're pretty, pretty vacant, and we don't care" cantava ele também, com um milhão de trabalhadores no desemprego, borrifando-se para a reivindicação do "direito ao trabalho") "amaldiçoavam deus e o Estado, o trabalho e o lazer, o lar e a família, o sexo e o divertimento, o público e eles próprios.

Brevemente, a música tornou possível experimentar todas estas coisas como se não fossem factos naturais mas construções ideológicas: coisas que haviam sido fabricadas e que, portanto, podiam ser alteradas, ou definitivamente esquecidas. Tornou-se possível encarar estas coisas como anedotas parvas e ver a música como uma anedota bem melhor. A música surgiu como um não que se transformou em sim, outra vez em não, e, de novo, em sim: nada é verdade excepto a nossa convicção de que o mundo que nos pedem que aceitemos é falso. Se nada era verdade, tudo era possível. No meio pop, uma área sustentada pela sociedade para gerar símbolos e difundi-los, no único meio em que Johnny Rotten tinha alguma hipótese de ser ouvido, todas as regras tombaram. Numa tonalidade que a pop nunca produzira, ouviram-se exigências que a pop nunca fizera" (Marcus).

Malcolm McLaren (e, no filme de Temple, a maior evidência sonora não é o "filth and fury" dos Pistols mas a sua fala de inglês culto contra o sotaque "working class" dos seus "militantes") era o intelectual que levava a "teoria revolucionária" à classe operária, os Pistols eram os agitadores, os Clash, os propagandistas e os Gang Of Four o "comité para o trabalho ideológico". O tédio como forma de controlo social, o ócio enquanto trabalho, o trabalho ("tripalium", etimológica e Situacionisticamente, um instrumento de tortura) uma fraude, a arquitectura como factor de repressão e a revolução como um festival, entraram na ordem do dia. O "punk" contemporâneo (e, evidentemente, Greenday e Offspring não contam), claro, é "corporate"/"alternativo" — isto é, socialmente integrado —, reivindicativo, reformista, pateta. Mas, algures pelo meio de um conceito completamente idiota ("Punk never dies"), havia, houve e haverá sempre uma pequena semente de verdade. E de recusa. (2001)